Adaptations, versions scéniques (1993-2002)

> Partenaires (1993-1994)

> Les Étoiles dans le ciel du matin (1994)

> Oleanna (1994)

> Un Mari idéal (1994-1998)

> Trois Femmes grandes (1996)

> Variations sur les écureuils et les canards (1996)

> Qui a peur de Virginia Woolf ? (1996-1999)

> Slaves! (1996)

> Master Class La leçon de chant (1996-1999)> La Prédiction de Venise (1997)

> Zoo Story (1998)

> Délicate Balance (1998)

> Tout Contre (Closer) (1998)

> Une Chatte sur un toit brûlant (2000-2002)

> American Buffalo (2000)

> Perversité sexuelle à Chicago (2000)

> Paradis perdus (2000)

> Madame Sans-Gêne (2001-2003)Partenaires

D'après Speed the Plow de David Mamet

Édition :

Actes-Sude Papiers

Création à Paris - Théâtre de la Michodière (1993)

Mise en scène Bernard Stora

Décor Philippe Berry, costumes Christian Gasc.Avec : Fabrice Luchini, Richard Berry, Anne Brochet.

Partenaires / Fabrice Luchini et Anne Brochet

Partenaires / Richard Berry

Création en Belgique - Théâtre du Rideau de Bruxelles sous le titre : Scénarios (1994)

Mise en scène Adrian Brine

Avec : Alain Leempoel, Michel Israel, Isabelle Paternotte.

Tournées Atelier-Théâtre Actuel

Avec : Richard Berry, Daniel Russo, Fabienne Babe.

Les Étoiles dans le ciel du matin

D'après le dramaturge russe Alexandre Galine

Édition :

Actes-Sud / auteurs

Création à Paris : Théâtre de Proposition (1994)

Mise en scène de Daniel Berlivoux

Avec : Franck Fairlo dit François Feroleto ...

Oleanna

D'après Oleanna de David Mamet

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création à Paris - Théâtre de la Gaîté Montparnasse (1994)

Mise en scène Maurice Bénichou

Décor et costumes Gérard Didier.Avec : Charlotte Gainsbourg, Maurice Bénichou (reprenant le rôle d'André Dussolier).

Oleanna / Charlotte Gainsbourg et Maurice BenichouCritique / Frédéric Ferney (Le Figaro)

"La scène se passe dans le bureau d'un professeur d'université. John, qui enseigne l'éducation, est pontifiant, libéral, compréhensif. En face de lui est assise Carol, une étudiante inquiète, timide, rebelle. Au début, John reçoit Carol un peu distraitement : ce n'est pas sa disciple la plus brillante ; il est surtout préoccupé par l'achat de sa nouvelle maison et s'interrompt sans cesse pour répondre au téléphone à sa femme.

Au fil de l'entretien, John, de plus en plus attendri par Carol, qui craint d'être collée à son examen, devient plus humain. Il prend le temps de rassurer l'étudiante, visiblement au bord de la crise de nerfs, et se pique de désarmer son hostilité. Le mandarin joue un peu les contestataires : il scie la branche sur laquelle il est assis, il s'amuse à allumer la mèche. Les exams ? Foutaises, mon petit ! Il se sait brillant, il est de mauvaise foi. On dirait Pierre Bourdieu.

Soudain, tout change. On apprend que Carol a porté plainte contre son professeur, accusé notamment de harcèlement sexuel ! Nous sommes bien en Amérique, celle - sectaire, puritaine, violente, hygiénique, obscène - de la prohibition et des ligues de vertu. Carol est-elle une détraquée ? Une révolutionnaire ? Une féministe ? Peu importe : John est victime d'une machination militante, abstraite, juridique, d'autant plus implacable qu'elle s'exerce en toute impunité démocratique, sans haine. Il a en face de lui une enragée, un garde rouge ignare et sans scrupules, qui l'humilie sereinement au nom d'un idéal de pureté.

Maurice Bénichou (John) est un comédien d'une précision et d'une virtuosité exceptionnelles. Il y a dans son jeu une forme douce, presque imperceptible, de cabotinage, comme si le comédien était en permanence à l'écoute de son brio, de son intelligence, de sa drôlerie. C'est un moteur de Rolls-Royce peu soucieux de démontrer cette puissance qu'il contient, mais qu'il peut aussi libérer à la faveur d'accélérations d'une brutalité inouïe.

En face de lui, Charlotte Gainsbourg (Carol) manifeste une justesse immédiate, une tension qu'on perçoit d'autant mieux que l'actrice ne joue d'aucune fantaisie, d'aucun charme. Elle pourrait recevoir une chaise sur la tête que son tempo n'en serait pas altéré. Il y a en elle une énergie qui vaut toutes les grâces. Elle aussi se montre capable de violences sans qu'elle semble forcer son talent. Pas la moindre goutte de sueur ! Avec ce spectacle qu'il a lui-même mis en scène, Maurice Bénichou nous fait une proposition théâtrale qui s'impose par sa netteté et sa conviction, dans une excellente adaptation de Pierre Laville. David Mamet est un extrémiste : il n'y a chez lui aucune différence entre la vérité et la paranoïa. Sa pièce est un coup de poing. On aimerait en rire, mais on en est incapable. C'est magistral et terrifiant."

Critique / Marion Thébaud

À l'heure où les étudiants descendent dans la rue, cette pièce qui donne une réponse à leurs emportements tombe à point. Que veulent-ils ? Être écoutés. C'est exactement ce que demande Carol à son professeur. Elle est maladroite, convaincue de son incapacité, et demande de l'aide. Il jongle avec les paradoxes, s'amuse à brouiller les cartes, un rien condescendant, impatient de partir et d'acheter la maison de ses rêves.

Ce pourrait être une comédie sur le malaise des générations, c'est beaucoup plus féroce. Mamet en profite pour mettre en question le système éducatif et martèle l'idée que, dans un monde sans valeurs et sans fondements, l'homme et la femme sont réduits à une lutte sans merci. La pièce adaptée par Pierre Laville est assez terrifiante. Du moins elle a le mérite de provoquer notre perplexité. Sommes-nous arrivés à ce stade d'incompréhension et d'intolérance où tout dialogue est vain ? Lui va se voir condamner pour harcèlement sexuel. Elle se retrouve dans le rôle de la terroriste de service. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle est seule à tout jamais.

Charlotte Gainsbourg est une révélation. Elle est étonnante du début à la fin et met presque dans sa poche Maurice Bénichou, qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est dire sa performance.

Création en Belgique : Théâtre du Rideau de Bruxelles (1995)

Avec : Valérie Marchand, Christian Crahay.

Nouvelle production de la Comédie de Saint-Etienne (1997)

Reprise au Théâtre 13 à ParisMise en scène Daniel Benoin

Avec : Daniel Benoin, Nadia Farès.

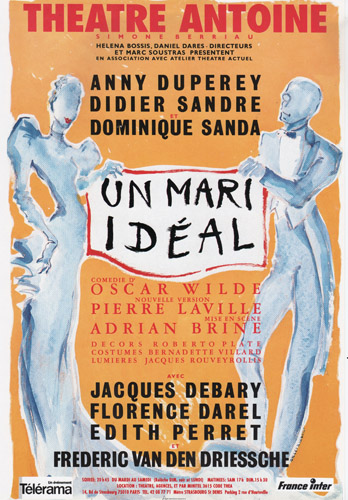

Un Mari idéal

Nouvelle version de An Ideal Husband d' Oscar Wilde

Création à Paris - Théâtre Antoine (10 nominations, 3 Molières), 730 représentations (1994)

Mise en scène Adrian Brine

Décors Roberto Plate, costumes Bernadette Villard.Avec : Anny Duperey, Didier Sandre, Dominique Sanda, Frédéric Van Den Driessche, Florence Darel (Françoise Gillard), Jacques Debary, Edith Perret.

Puis : Cristiane Cohendy, Michael Denard, Bernard Alane, Aurore Clément, Clotilde Baudoin.

Un mari idéal / Didier Sandre

Un Mari idéal / au second plan : Pierre Laville, Anny Duperey, Didier Sandre, Daniel Darès, Héléna Bossis, Frédéric Van Den Driessche, Adrian Brine, Cécile Léandri - Laville

au premier plan : Jacques Debary, Florence Darel, Dominique Sanda et Edith PerretCritique / Pierre Marcabru

"Au milieu d'acteurs justes, actifs, et qui font bien leur travail, un comédien, parfois, apporte une évidence personnelle, une vérité intime, qui. en approfondissant le rôle, éclaire toute la pièce et redonne à l'auteur ses droits. Ainsi s'offre à nous Didier Sandre dans Un mari idéal . Pierre Laville en bon jardinier, a élagué le texte pour le laisser mieux respirer On voit, enfin, l'architecture (toujours solide au XIXème siècle) que trop de ronds de jambe et de girandoles avaient masquée. Brusquement, dépouillés de leurs artifices, du superflu, des encombrements du bavardage, les personnages se révèlent dans leur complexité. Ces libertés étaient nécessaires pour qu'Oscar Wilde retrouve ses coudées franches. Et Oscar Wilde, c'est Arthur Goring tel que Didier Sandre l'a conçu.

Je ne reviendrai pas sur la pièce dont Frédéric Ferney a dit tout le bien qu'il fallait en penser . Restons-en donc à Didier Sandre. C'est un acteur se lon mon cœur, à la fois discret et aigu, trouvant d'instinct le bon équilibre entre le langage et le geste, et sans jamais forcer l'effet. Il a cette intelligence du texte, toujours attentive toujours amicale, qui permet d'apprivoiser en douceur le personnage. On l'a vu souvent plus sombre, plus inquiet, loin de la comédie boulevardière, dans des rôles fuyants et troubles, et qu'il maîtrisait à merveille. Il fut aussi un Comte Almaviva d'une élégance et d'une distance qui jamais ne tuaient l'humaine fragilité. Toujours il apportait dans l'attendu l'imprévisible.

Ici, il réussit à conjuguer, ce qui n'est jamais simple, la frivolité et la gravité. Tout l'art de Wilde est ainsi fait : douloureux et léger, brillant et sombre, mondain et solitaire. Paradoxes aussi brefs que la vie du funambule sur son fil. Voilà ce qu'a fort bien saisi Didier Sandre, sans manigances, sans poudre aux yeux. Cette difficile cohabitation en un seul homme de l'abandon au monde et du refus du monde. D'un côté la grâce, la séduction : de l'autre, la précarité, la nostalgie, la lucidité. et. au bout du compte. le sentiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le tout en un même corps. Pas commode à faire passer ! Surtout si on veut éviter le cynisme, dangereuse complaisance que Didier Sandre fuit comme la peste.

De Musset à Wilde iI y a, à peine signalé, du romantisme dans ces contradictions où la gaieté n'est que le reflet de la mélancolie. C'est le romantisme d'Octave pour qui Sandre semble avoir été créé. Et il est vrai que, de Musset à Wilde, le chemin n'est pas si long, tous deux, suivant leur pente, promis à la chute, et la cherchant secrètement. Toutes ces rêveries pourraient tirer le personnage vers l'ombre. Il n'en est rien. Le comédien a l'humour, la fantaisie, l'allégresse physique que réclame le rôle. Mais nous ne sommes pas dupes. Dans la pirouette, on sent le malêtre, le vertige, la surprise.

Sous la peau du dandy se cache un moraliste. Wilde, qui n'était pas à un paradoxe près, le sera à sa façon, cinglante et amorale. Ces variations, Didier Sandre, jusqu'à la cocasserie, les indique sans jamais souligner, ne cherchant point l'approbation du public, mais l'enchaînement vif et vrai d'émotions fugaces. C'est un luxe personnel, le spectateur attrape ce qu'il peut, mais il sent bien dans ces subtils changements à vue une continuité du sentiment et du cœur. une persévérance à incarner ce que le personnage dicte.

En France, on ne voit la plus souvent dans Oscar Wilde que l'artificier de salon, le bel esprit en belle humeur, coruscant et désinvolte, grand amateur d'épigrammes et de sophismes, satiriste de bonne compagnie, et qui fait des bons mots comme le pommier des pommes. C'est aller un peu vite en besogne, et oublier l'ambiguïté des caractères et des situations, le poids du masque, qui donnent à son œuvre, aujourd'hui encore, sous la feinte superficialité du propos, une lucidité très singulière faite, sans jamais s'appesantir, de méfiance et d'ironie à l'égard de soi et des autres. Merci à Didier Sandre de nous l'avoir rappelé."

Critique / Frédéric Ferney (Le Figaro)

"On ne devrait jamais parler d'Oscar Wilde. Il rend les critiques stupides : d'ailleurs, ils sont fiers, ils savent qu'ils n'ont besoin de personne pour cela. On ne vous raconte pas la pièce : vous en découvrirez vous-même les subtilités d'un autre âge. La surprise vient de ce que, sous son allure de papotage suranné et mondain, cette comédie sur le pouvoir (et la pureté), créée à Londres en 1895, nous touche encore cent ans après, avec de cinglantes allusions sur le passé crapoteux des hommes politiques, surtout quand ils sont irréprochables ! Wilde, déjà, nous parle de délits d'initiés, de corruption et de « politically correct » : avec lui, on en apprend plus sur la bourgeoisie qu'en lisant Das Kapital.

La mise en scène d'Adrian Bine est superbement efficace, à l'anglaise, grâce à l'adaptation de Pierre Laville, qui débarbouille en douceur la pièce de quelques ornements, sans rien perdre de sa vitalité et de son audace. Oscar Wilde a mis beaucoup de lui-même et de son ami lord Douglas dans le personnage d'Arthur Goring, qui profère des horreurs avec des élégances de cerf blessé : on sait (mais Wilde, sans doute, le devine) que, deux ans plus tard, l'auteur scandaleux sera cloué au pilori par ses adulateurs.

Didier Sandre, qu'on n'attendait pas dans cet emploi de dandy fin-de-siècle, lui prête un éclat exquis et tragique, un charme las d'enfant terrible. Il éclaire de son pas ivre et dansant tous ces flaflas de Belle Époque ; il pose un grain de beauté sur la joue de l'intelligence ; il leste la frivolité d'un soupçon d'amertume. Il est si élastique, si vivant, qu'il ôte à la pièce tout ce qu'elle peut comporter parfois de parlerie insouciante et vaine. Auprès de lui, Frédéric Van den Driessche (sir Robert Chiltern), sans démériter, paraît un peu en dessous. De leur côté, Dominique Sanda (lady Chiltern) et Anny Duperey (Olivia Cheveley) jouent les biches sans jamais craindre qu'on puisse les confondre : la première est si bonne, si ennuyeuse, comme sont les épouses quand elles sont sans défaut ; la seconde, une toupie, une intrigante et une gourgandine. L'une ne va à cheval que sur les principes ; l'autre mène sa vie au galop et les hommes à la cravache en faisant : « Ha ! Ha ! » Anny Duperey, qui est excellente dans les chatteries et toussote avec génie, a beau jeu, devant Dominique Sanda, plus désincarnée et plus gauche.

Grâce aux comédiens (on trouve parmi eux Jacques Debary, Edith Perret, épatante en vieille perruche victorienne, et la ravissante Florence Darel), la comédie reste légère sans perdre sa teinte de gravité, comme si d'une joie même le souvenir était toujours mélancolique.

Ce qu'on ne peut qu'admirer, ici, c'est la facture de l'intrigue, cousue de main de maître, et qui culmine à l'acte III dans une suite brillante de quiproquos. « Very successfui, indeed ! »"

Tournées en France et pays francophones Théâtre de l'Atelier-Théâtre Actuel (1998)

Création en Belgique - Théâtre Royal du Parc à Bruxelles (2002)

Mise en scène Michel Kacenelenbogen

Avec : Manuela Servais, Alain Leempoel, Patricia Houyoux, Pierre Dherte, Micheline Goethals, Michel Israël, Danièle Denie.

nouvelle version traduite en espagnol

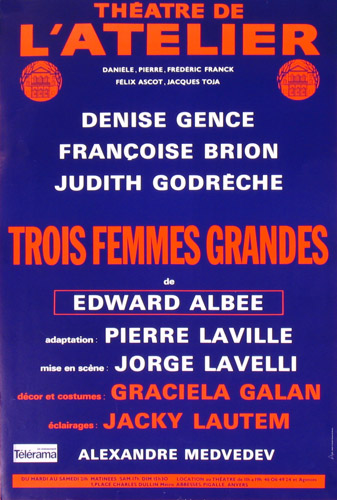

nouvelle version traduite en néerlandaisTrois Femmes grandes

D'après Three Tall women d’ Edward Albee (Prix Pulitzer)

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création à Paris - Théâtre de l’Atelier (1996)

Mise en scène Jorge Lavelli

Décor et costumes Graciela Galan.Avec : Denise Gence, Judith Godrèche, Françoise Brion, Alexandre Medvedev.

Trois Femmes grandes / Denise Gence

Trois Femmes grandes / Françoise Brion et Judith Godrèche

Trois Femmes grandes / Denise Gence, Judith Godrèche et Françoise BrionCritique / Philippe Tesson (Le Figaro)

"Depuis bien longtemps, depuis que les hommes pensent et s'expriment, ce sont toujours les mêmes questions qu'ils posent, et les mêmes réponses qu'à peu de choses près ils apportent. Cela est vrai pour tous les grands problèmes existentiels : la vie, la mort, le bonheur... S'ils avaient été résolus, cela se saurait ! Ce qui fait l'originalité d'un artiste et le prix de son œuvre, c'est la manière dont il évoque ces problèmes, et les chemins qu'il ouvre pour provoquer notre réflexion et notre émotion.

On y songeait en voyant Trois Femmes grandes. La vie, la mort, le bonheur : ce sont justement ces thèmes-là qui vont au cœur de la pièce. Rien de nouveau. Trois femmes s'interrogent. Quel est l'âge du bonheur ? Est-ce celui de la jeunesse, quand les meilleurs moments sont encore à vivre ? Est-ce celui de la maturité, où l'on vit chaque moment comme le plus heureux, parce qu'on est un peu sage et plus tout à fait stupide ? Ou bien n'est-ce pas plutôt celui de la vieillesse, aux lisières de la mort, « quand tout est accompli, quand on s 'arrête », quand on est déjà à côté de soi-même ?

On le voit, la problématique est assez banale. Mais Edward Albee n'est pas un artiste banal. Et il invente sur ce thème usé une variation théâtrale totalement inédite, d'une grande et belle intensité. De ce questionnement, il fait une étrange et bouleversante cérémonie, funèbre dans ses apparences, profondément vitale pourtant. Il y a dans cette pièce, qu'on pourrait comparer à un chœur tragique, une espèce de sagesse heureuse, une force, une santé même tout à fait étonnantes. Et une vérité.

Sous nos yeux, une vieille femme nonagénaire, à demi invalide. insupportable, excentrique, obscène, n'en finit pas de résister à la mort avec une énergie animale. Elle est entourée d'une infirmière qui a l'âge d'être sa fille et d'une jeune secrétaire qui pourrait être sa petite-fille. À travers leur relation se joue la lutte de l'homme pour la vie. Une mise au tombeau d'un réalisme cruel. Rideau.

Second acte. Les trois femmes sont à nouveau en scène, au chevet du cadavre de la morte. Mais on découvre que toutes trois sont le même personnage, chacune à un âge de la vie. Et le passé de la défunte se reconstitue sous nos yeux, par fragments, dans sa diversité inconciliable en même temps que dans son unité. Toutes trois étrangères l'une à l'autre, mais unies par un destin commun, et pour cause. Une étonnante reconstitution de ce qui a été, vu de l'intérieur de soi-même. Une fascinante plongée introspective, magistralement mise en scène par Lavelli.

Trois actrices grandes : Judith Godrèche, belle et émouvante, Françoise Brion, élégante, juste, intelligente, et la plus que jamais superbe Denise Gence."

Création en Suisse - Nouvelle production du Théâtre Grütli à Genève (2000)

Variations sur les écureuils et les canards

D'après Duck variations et Squirrels de David Mamet

Création en Belgique - Théâtre de La Valette, Bruxelles (1996)

Mise en scène et jeu Alain Roy

Qui a peur de Virginia Woolf ?

Nouvelle adaptation d'après Who’s afraid of Virginia Woolf d’Edward Albee

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création en Belgique - Théâtre Le Public à Bruxelles (1996-1997)

Mise en scène Michel Kacenelenbogen

Avec : Anne-Marie Cappeliez, Patrick Descamps, Serge Demoulin, Valérie Lemaître.

Théâtre de la Gaîté Montparnasse (1997) (1 Molière)

Mise en scène John Berry

Décor Laurent Peduzzi, costumes Juliette Charaud.Avec : Myriam Boyer, Niels Arestrup, Hugues Boucher, Nathalie Hugon.

Critique / Fabienne Pascaud (Télérama)

"Un spectacle electro-choc. Un spectacle qui tétanise, paralyse, puis, mystérieusement, appaise après trois heures de théâtre-coup de poing où la moindre réplique vise à anéantir le partenaire, à le faire descendre aux enfers. Est-ce à cause de cette expérience physiquement éprouvante pour les spectateurs, pour les acteurs, qu'on n'osait plus rejouer Qui a peur de Virginia Wool f? depuis 1962 ?

Quel titre énigmatique, aussi, et qui ne sera jamais expliqué tout au long de la pièce... Les personnages fredonnent juste cette petite phrase comme une comptine, à la manière de Qui a peur du grand méchant loup ? des Trois Petits Cochons, de Walt Disney. C'est que nous sommes en Amérique ; mais sur le campus universitaire de la Nouvelle Carthage. Alors, les intellos mis en scène par Edward Albee dissimulent sous un mauvais jeu de mots, un mauvais clin d'œil vaguement littéraire, leur terreur de vivre. Et leur terreur de continuer à s'aimer encore quand les illusions sont mortes ; quand, avec le temps, l'autre sait vos impuissances, vos échecs, vos manques ; quand désirs et délires s'en sont allés.

Martha ne croit plus en George, son mari. Et George n'en finit pas d'agresser Martha pour mieux se défendre de son mépris. Quand il a épousé cette fille unique du patron de l'université, il était un jeune professeur d'histoire plein d'avenir, qui aurait pu, qui aurait dû succéder à beau-papa. Seulement George a déçu. Il n'avait pas l'âme d'un chef, pas l'âme de beau-papa. Martha, vampirisée par le père trop admiré, ne s'est jamais remise de cette déception-là.

Pourtant il fallait rester ensemble, continuer, résister à la médiocrité. Heureusement, il y avait l'alcool, il y avait les mensonges, il y avait la guérilla conjugale quotidienne pour se donner le frisson de vivre quand même. Martha et George ont choisi de s'entre-déchirer, de se défier, de s'humilier pour préserver le feu de leur foyer. Ils entretiennent leur désir à coups de haine.

Un jeu dangereux, dont on sort à moitié mort. Mais à moitié en vie aussi ; et cette parcelle de vie suffit pour subsister dans nos sociétés occidentales vieillissantes, lentement gagnées par la stérilité... Qui a peur de Virginia Wolf ? ne raconte pas seulement la morbide dérive d'un couple, les errances cruelles de deux intellectuels paumés. La corrida sentimentale d'Albee est une brutale métaphore de notre fin de siècle, où l'on ne survit qu'en détruisant, où n'enfante plus que la mort. En pleine période de croissante capitaliste, d'Amérique apparemment triomphante et expansionniste, elle nous renvoie l'image prémonitoire d'un pays où les idéaux d'antan sont en faillite, et les idéologies en panne. Un monde qui va s'enliser bientôt dans la guerre du Vietnam.

Pierre Laville a superbement adapté, ravivé ce texte dense, violent, redondant, imbibé de vapeurs d'alcool et d'outrances d'alcooliques. De bout en bout, on s'accroche à ces paroles qui tuent, un suit ces héros victimes et bourreaux dans leurs passions assassines. Et on s'accroche à une espérance de paix quand surviennent, enfin, l'épuisement des combattants et les premières lueurs de l'aurore, après les joutes enivrées de la nuit. Car la pièce se passe en une seule nuit, respectant bizarrement l'unité de temps, de lieu, d'action des tragédies classiques. Myriam Boyer et Niels Arestrup y sont Martha et George, ces apocalyptiques guerriers de l'amour, jouant sadiquement au passage avec un jeune couple innocent, finement interprété par Hugues Boucher et Nathalie Hugon. En quelques heures, ces deux pathétiques amants, ces monstres ratés font traverser au public les zones les plus douloureuses, les plus troubles de la passion et du désir. Leur parcours d'interprètes est éblouissant ; car on vit avec eux l'horreur, on partage leur hargne, leur fatigue, leur abandon. Ce spectacle-là est un vrai duo acteurs-spectateurs, un cheminement ensemble. Une aventure dont on sort exsangue, ébranlé. Et étrangement content, paradoxalement revivifié."

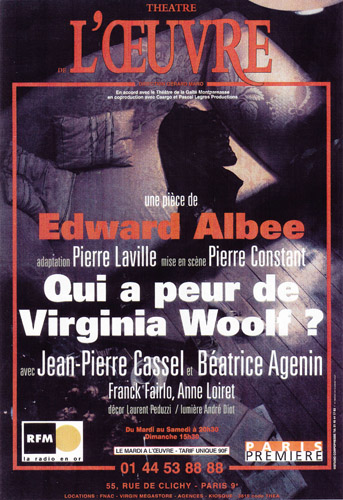

Reprise à Paris au Théâtre de l’Œuvre (1998)

Mise en scène Pierre Constant

Avec : Béatrice Agenin (Marie-Christine Barrault), Jean-Pierre Cassel, François Feroleto, Anne Loiret.

Qui a peur de Virginia Woolf ? / Jean-Pierre Cassel et Béatrice AgeninCritique / Bernard Thomas (Le Canard enchaîné)

"Edward Albee peut se vanter d'avoir frappé fort durant la saison. Au cœur de l'hiver, on a pu voir Niels Arestrup mettre KO technique sa partenaire Myriam Boyer, éliminée par jet de l'éponge après un corps à corps mouvementé au deuxième round. Catherine Arditi ramassa le défi, affrontant en valeureux challenger le champion à la Gaîté-Montpamasse. Bilan : l'abandon.

Aujourd'hui, Jean-Pierre Cassel reprend les gants contre Béatrice Agenin. Un combat à mort entre George, le profs arcastique qui n'est jamais parvenu à devenir patron du département d'histoire, et Martha, son épouse depuis vingt-deux ans, fille alcoolique, excessive, méprisante, du patron de l'université. Les unit une haine amoureuse qui se traduit par une bagarre sans merci où les coups les plus bas et les plus vicieux sont une manière encore de cacher un vieux fond de tendresse. La quête d'absolu à laquelle ils n'ont pas renoncé.

L'élégance craque d'emblée pour céder à leurs férocités de fauves sous le regard atterré des témoins convoqués au spectacle : parce qu'il faut évidemment des voyeurs à la corrida. Frank Fairlo, le jeune collègue biologiste, et sa nunuche mais riche épouse, Anne Loiret, fille d'un prêcheur millionnaire en dollars grâce à des simagrées de bondieuseries, effarés, se retrouvent bientôt culbutés à leur tour dans l'arène sanguinaire, impliqués contre leur gré par leurs hôtes dans le terrible jeu de la vérité. Ils sont tous les deux très bien, lui vibrant avec la raideur qui sied au brillant universitaire dont chaque sourire révèle les dents longues. Elle, douée de la troublante et délicate cocasserie des ingénues perverses.

Jean-Pierre Cassel empoigne son rôle épouvantable d'acharné vicieux, triturant à plaisir la chair de sa compagne avec une vigueur sans faille derrière laquelle perce toujours une vague petite lueur d'humanité. Chaque prestation théâtrale le révèle plus ample, plus mûr, plus maîtrisé. Cynique jusqu'au bout des narines, il n'est pas noir comme un Arestrup : il assume le destin qui le mène. Prédateur, il lui faut bien fouailler jusqu'à l'extrême pour tenter de trouver sous les masques et les oripeaux, les conventions et les hypocrisies, la palpitation de la vérité.

Mais le monstre, c'est elle, Béatrice Agenin. Elle arrache le cœur dans ce personnage qui a marqué au fer ceux qui ont osé s'y mesurer - Raymond Gérôme et Madeleine Robinson s'entredéchiraient encore, par hommes de loi interposés, des années après la création parisienne en 1962. Hyène et panthère, elle feule, mord à pleine bidoche, se love, titube, cherchant des forces au fond d'un nouveau verre pour mieux saccager l'insupportable apparence, jusqu'à expirer, vaincue mais renaissante dans un ultime râle. Une immense tragédienne.

La mise en scène de Pierre Constant dans le parfait décor de Laurent Peduzzi s'efface comme naturellement devant la cruauté des situations, et l'adaptation de Pierre Laville, brillantissime, donne aux héros pathétiques juste le coup de brosse qui rend leur douleur plus palpable. Au bord de la suffocation, le public cherche le moindre prétexte pour soulager sa tension dans le rire - et y parvient. Ce n'est évidemment pas la querelle entre deux poivrots vieillissants, aigris et ratés que nous raconte Albee : c'est l'insoutenable recherche de la moindre lumière dans une société corsetée, sans même s'en rendre compte, par les principes et les schémas formels qui rendent respectables, mais où l'âme n'a pas sa place."

Création en Belgique - Nouvelle production du Théâtre Le Public à Bruxelles (1997)

Création en Suisse - Nouvelle production du Théâtre de Poche de Genève (1998)

Mise en scène Jacques de Torrente

Avec : Catherine Sumi, Michel Rossy, Christine Stultzmann, Roland Vouilloz.

Tournée Pascal Legros (1999)

Mise en scène Jean-Luc Revol

Avec : Judith Magre, Niels Arestrup.

Slaves ! Réflexion sur les éternels problèmes posés par la vertu et le bonheur

D'après Slavs ! Thinking about the longstanding problems of vertue and happiness de Tony Kushner

Création à Paris - Théâtre national de la Colline (1996)

Mise en scène Jorge Lavelli

Décors et costumes Antonio Lagarto.Avec : Isabelle Carré, Roland Bertin, Yann Colette, Isabelle Sadoyan, Jean-Claude Jay, Maria Verdi, Michel Peyrelon, Luc-Antoine Diquero, Isabel Karajan, Axelle Grelet.

Slaves / Roland Bertin

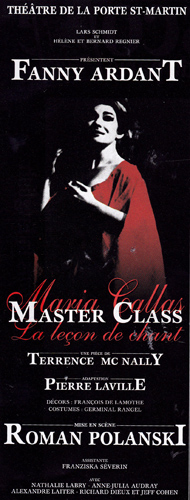

Slaves / Isabelle CarréMaster Class La leçon de chant

D'après Master Class de Terrence McNally

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création à Paris - Théâtre de la Porte Saint-Martin (3 nominations aux Molières) (1996)

Mise en scène Roman Polanski

Décors François de la Mothe, Costumes Germinal Rangel, projections Patrick Pavillard.Avec : Fanny Ardant, avec deux soprani et un ténor et Jeff Cohen, accompagnateur.

Master Class / Fanny Ardant

Master Class / Fanny Ardant, Roman Polanski et Pierre Laville

Critique / Pierre Marcabru

"Au commencement, il y a l'acteur, celui qui agit, celui qui s'incarne. Tout part de lui et tout revient à lui. Le plus grand metteur en scène du monde -aurait-il le génie du mouvement et de l'espace - sans l'acteur n'est qu'un plasticien, qu'un faiseur de mirages. La chair lui échappe. Et le théâtre n'est que chair. Présence fugtive et charnelle d'un être qui se donne en spectacle. D'où le miracle, d'où le danger. Tout est possible, rien n'est gagné.

L'acteur, chaque soir, se jette au feu. Toujours différent à nos yeux et toujours en lui-même semblable. C'est cette humaine précarité qui nous charme, et qui fait du théâtre un art à part, instable, incertain, cruel. Nous regardons le funambule sur son fil. Tombera-t-il ?

J'y songeais en voyant Fanny Ardant se glisser pendant deux heures dans la peau de la Callas (Théâtre de la Porte-Saint-Martin). Entreprise périlleuse ! Naturellement, il ne s'agit pas de la Callas telle que Dieu l'a faite. Il s'agit de la Callas réinventée par Terrence McNally et rêvée par Fanny Ardant. Il s'agit d'un personnage imaginaire, doublement imaginaire, mais qui porte un nom connu. Portrait à l'américaine, à gros traits, à effets, et avec des couleurs parfois criardes. Ce n'est pas la pièce ici qui nous intéresse (Frédéric Ferney a dit ce qu'il en pensait dans nos éditions du 5 décembre 1996), mais l'actrice dans la pièce, et ce qu'elle fait du personnage qu'on lui donne.

Fanny Ardant est passion. Elle met dans sa composition, qui est celle d'une femme au comble de la solitude, plus d'amour que de réflexion. Elle se donne, elle brûle, c'est une flamme. Sa grande bouche, ses longues mains, son élégance de corps et de cœur sont au service de cette passion. Elle a des brusqueries garçonnières et des abandons de petite fille. Elle a de la grâce, mais point de moelleux. De la fragilité, mais point de faiblesse. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un ogre, c'est une femme. Une femme fière et désarmée, et qui s'abat, blessée à mort. Curieusement, c'est quand elle ne hausse pas la voix qu'elle est le plus à l'aise. Je veux dire le plus près d'elle-même. L'impudeur ne lui convient guère. Et, à certains moments, nous ne croyons qu'à demi à ce que l'auteur lui fait dire. Elle a une secrète retenue qui l'empêche sur scène de se livrer. Elle a horreur du débraillé,

Qui attend un grand fauve ne le trouvera pas. Fanny Ardant n'est pas Bette Davis ou Liz Taylor. Ce n'est pas une star dans tous ses états. On ne la verra jamais (ce que parfois la pièce réclame) au comble de l'exhibitionnisme. Elle n'en a ni le goût, ni le génie, ni, peut-être, les moyens. Elle garde toujours son quant-à-soi. Une distance presque cavalière qui séduira les uns et agacera les autres. C'est par quoi elle nous charme. Elle entre dans cette pièce un peu vulgaire, parfois complaisante, avec des allures de princesse. Elle donne un autre ton. Elle a de la tenue. Elle échappe vers le haut.

L'acteur, on le voit, est toujours maître du jeu. La comédienne aussi. Roman Polanski a beau ici et là essayer de la tirer par les pieds, et parfois de la mécaniser, Fanny Ardant reste lisse, très jeune fille de Giraudoux, impeccable, dans le sens fort du terme. On ne la sent point physiquement dévastée par la vie, mais, par contre, moralement brisée. Il y a quelque chose d'héroïque dans sa manière d'aborder le rôle.

Elle n'en accepte que les beautés, que les éclats, que l'intensité. C'est exalter le personnage tout en le réduisant. Maria Callas avait sans doute en elle plus de souffrances accumulées. Je ne sais quoi de douloureux et de peuple, une usure de l'être, et jusque dans la gloire, qui manque à Fanny Ardant. Qu'importe ! Elle va où elle veut aller, et nous la suivons. Elle est d'abord allégorie.

Ici donc, encore une fois, tout est dans l'interprétation. Auteur, metteur en scène, sont effacés d'un coup de gomme. Il reste cette femme sur les planches, et qui, même si quelques comparses l'entourent, est seule avec ses songes. C'est donc Fanny Ardant qu'on jugera, et qu'il faut juger. On ira la voir, et l'applaudir, pour ce qu'elle est avant de s'interroger sur ce qu'elle fait. On se souviendra d'un combat où l'actrice, prenant la salle à témoin, parfois gagne, parfois perd, mais reste toujours debout. Et salue."

Nouvelle production en tournée Artémis Productions (1998 et 1999)

Reprise au théâtre Antoine (1999)

Mise en scène de Didier Long

Avec Marie Laforêt.

Création en Belgique - Nouvelle production du Théâtre Royal du Parc (1998)

Mise en scène de Philipe Volter

Avec : Jacqueline Bir...

La Prédiction de Venise

En collaboration avec Bruno Racine, d'après son livre Le Gouverneur de Morée

Répertoire de France Culture (1997)

Avec : Jean-Pierre Cassel, Pierre Santini, Gérard Lartigau, Eric Dufay, André Falcon.

Zoo Story

Nouvelle adaptation de Zoo Story d’ Edward Albee

Création en Belgique - Théâtre Le Public à Bruxelles (1998)

Avec : Patrick Brüll, Alexandre von Sivers.

Création en Suisse - Nouvelle production du Théâtre du Grütli à Genève (2000)

Mise en scène Mony Rey

Avec : Philippe Lüscher, Benjamin Feitelson.

Délicate Balance

D'après Delicate Balance d’Edward Albee

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création à Paris - Théâtre Antoine (2 nominations aux Molières, 1 Molière) (1998)

Mise en scène Bernard Murat

Décor Nicolas Sire, costumes Carine Sarfati.Avec : Geneviève Page, Geneviève Fontanel, Henri Garcin, André Falcon, Anne Consigny, Annick Alane.

Tout Contre (Closer)

D'après Closer de Patrick Marber (Laurence Olivier Award, meilleure pièce)

Création à Paris - Théâtre Fontaine (3 nominations aux Molières) (1998)

Mise en scène Patrice Kerbrat

Décors Edouard Laug, costumes Valérie Delafosse.Avec : Anne Brochet, Gad Elmaleh, Caroline Sihol, Jean-Philippe Ecoffey.

Critique / Nicole Manuello (France-Soir)

Dans un couple, est-il nécessaire de toujours se dire la vérité ? Lorsqu'un mari ordonne à sa femme « Ne mens pas, dis-moi tout », ne prend-il pas un risque démesure ? Si le mensonge est odieux, la vérité est souvent insupportable. En amour, les maniaques de la franchise l'apprennent à leurs dépens : faute avouée est rarement pardonnée.

Il faut dire que les quatre personnages de cette comédie vont au-devant des ennuis : A est amoureux de B, puis s'éprend de C, alors que D a épousé C, qu'elle quittera pour A, et que D nouera une liaison avec B... C'est compliqué, compliqué comme la vie. Mais c'est aussi particulièrement bien observé. Et tendre. Et drôle.

Oh, bien sûr... on a déjà entendu, au théâtre, ces dialogues terriblement modernes issus d'un langage calé dans son époque, un peu « mode », qui, sans doute, dans une cinquantaine d'années, semblera démodé au dernier degré. Il n'empêche : au jour d'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup, et tant pis pour une aléatoire postérité. On éprouve le même plaisir que devant les spectacles de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui ( Cuisine et dépendances, Un air de famille ) auxquels la pièce de Patrick Marber s'apparent un peu : tous ces acteurs ont été nourris a la même Blédine. En plus celui-là est né à Londres : il manie donc le temps, l'action et le lieu comme seul un Anglais sait le faire. En y ajoutant les possibilités modernes d'Internet, avec le vocabulaire cru et direct employé entre eux par les correspondants. Puisqu'il est beaucoup question de vérité dans cette pièce, qui oserait nier que tout intemaute n'a pas un peu navigué, un jour ou l'autre, dans les pages roses de l'ordinateur?

Dirigés avec intelligence et tendresse par Patrice Kerbrat, les quatre comédiens rivalisent de talent : Jean-Philippe Ecoffey (par moments bouleversant), Anne Brochet, Caroline Sihol et Gad Elmaleh. Tous les quatre sont drôles et émouvants.

Une soirée plaisante, légère et un peu grave. On ne rencontre pas cela tous les soirs !

Création en Belgique - Nouvelle Production du Théâtre Rideau de Bruxelles sous le titre : Closer (1999)

Mise en scène Adrian Brine

Avec : Valérie Marchant, Patricia Houyoux, Jean-Paul Comart, Pierre Dehrte.

Une Chatte sur un toit brûlant

D'après The Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams

Édition :

Avant-Scène

Création à Paris - Théâtre de la Renaissance (5 nominations, 2 Molières) (2000)

Mise en scène Patrice Kerbrat

Décor Edouard Laug, costumes Pascale Bordet.Avec : Cristiana Réali, Samuel Labarthe, Georges Wilson, Annick Alane, Sophie Bouilloux, Emmanuel Patron, Joël Demarty, Emmanuel Pierson.

Une Chatte sur un toit brûlant / Christiana Reali et Samuel Labarthe

Une Chatte sur un toit brûlant / Georges Wilson et Samuel Labarthe

Tournée Pascal Legros (2002)

Avec : Agnès Soral, Robert Plagnol, Georges Wilson, Martine Sarcey.

Critique / Frédéric Ferney

"Le film de Richard Brooks, avec Elizabeth Taylor et Paul Newman, date de 1958. La pièce fut créée, à Paris, au Théâtre Antoine en 1956 dans une mise en scène de Peter Brook avec Jeanne Moreau et Paul Guers. Cette année-là, tandis que Guy Mollet reçoit des tomates à Alger, Khrouchtchev lance un pavé dans la mare de Staline au XXe Congrès du PCUS, Grace Kelly épouse le prince Rainier de Monaco, le Stade de Reims avec Kopa est battu en finale de la Coupe d'Europe par le Real Madrid. Fantômes ! L'après-guerre, les années cinquante, un autre monde.

Oui, Tennessee Williams est d'un autre monde, imprégné de pudeurs et de nostalgies qui ne sont plus les nôtres. C'est cela qui nous touche. Le metteur en scène Patrice Kerbrat et son adaptateur Pierre Laville, ont eu raison de nous présenter cette œuvre mythologique dans sa version initiale : la plus brève, la plus belle. En confiant le rôle de Brick à Samuel Labarthe, ils ont fait un bon choix. Ce théâtre-là exige des comédiens une implication totale, un jeu sans frein auquel les Français sont un peu réfractatres. Pas lui.

Samuel Labarthe ne cherche ni à séduire ni à convaincre : il s'échappe, il s'engouffre. Des hoquets, des sanglots, des songes. Un homme blessé. Un Œdipe en pyjama qui erre avec une bouteille de Bourbon dans la gorge. En face de lui, Georges Wilson est lui aussi bouleversant dans le rôle de Big Daddy, le patriarche, Gloucester aveugle du Deep South gueulant dans le vide entre deux fils mal aimés. Comme il nous charme le vieux sorcier, avec ses imprécations qui cachent des stupeurs, des silences, des abîmes de solitude !

Auprès d'eux, Emmanuel Patron dans Gooper, rôle ingrat, mérite lui aussi d'être félicité ainsi qu'Annick Alane, qui joue Big Mamma. Plus périlleux : le rôle de Maggie la chatte, confié à Cristiana Reali. Elle doit être plus dangereuse que jolie ; elle doit être imprévisible, provocante, toxique. Elle doit montrer ses nerfs plutôt que sa beauté. Dans une robe rouge, qui met en relief sa poitrine et ses hanches, Cristiana Reali est crédible. Elle tient sa place. Qui peut dire qu'elle n'est pas une bonne comédienne ?

Alors ? Alors, tout semble ici trop neuf, trop récent, trop contemporain. Il nous manque je ne sais quoi de poisseux, de déglingué, de fatal, sous le vernis. Est-ce le Sud, peuplé de fous, de pasteurs alcooliques et de prophètes ? La Bible, la sueur, les relents d'orage ? Bref, quelque chose de Tennessee qui, au-delà des invectives et des blasphèmes de Big Daddy, demeure un puritain, un prédicateur épris de salut, obsédé par la faute, avec une nostalgie d'enfance, un remords de pureté, comme son héros. Sent-on bien cela ? Pas assez : les murs sont trop blancs, le ciel trop bleu, la peinture trop fraîche. Où sont les moisissures ? "

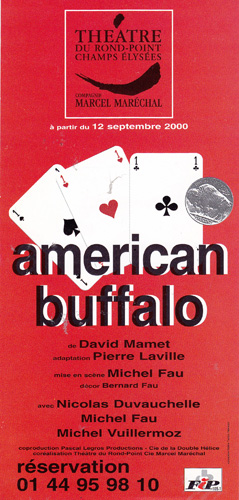

American Buffalo

Nouvelle version d'après American Buffalo de David Mamet

Édition :

Actes-Sud Papiers

Création à Paris - Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées / petite salle (2000)

Mise en scène Michel Fau

Décor Bernard Fau.Avec : Michel Vuillermoz, Michel Fau, Nicolas Duvauchelle.

American Buffalo / Nicolas Duvauchelle, Michel Vuillermoz et Michel Fau

American Buffalo / Pierre Laville avec l'ensemble artistiqueCritiques

Frédéric Fesney (Le Figaro)

Trois comédiens épatants. Mamet oscille entre Becket et Tarentino. Un spectacle très jeune, très-mode, très divertissant... Soulignons l'excellent travail d'adaptateur de Pierre Laville.

Bernard Thomas (Le Canard enchaîné)

C'est le choc de la rentrée... La rage comique. Une nouvelle adaptation de Pierre Laville plus corosive encore... C'est peu de dire que la mise en scène de Michel Pau est sacadée comme une rafale.

G.L. (Le Nouvel observateur)

Comédie glauque...

Jacques Nerson (Valeurs actuelles)

Comment expliquer la jubillation... jouée avec beaucoup d'humour et de brio, cette comédie grinçante et drôle est un bijou.

Laurence Liban (L'Express)

C'est formidablement joué...

Jean-Pierre Bourcier (La Tribune)

Michel Vuillermoz est un glandeur hallucinant. Où va t-il chercher toute cette folie maîtrisée ? Magnifique.

F.F. (Le Point)

Nicolas Duchauvelle, qui fait ses débuts au théâtre, trouve d'emblée le ton juste.

Philippe Terson (Le Figaro Magazine)

Texte passionnant, exceptionnel... Pierre Laville a fait comme à l'habitude du très bon travail, surtout avec Mamet, dont il restitue brillament l'écriture elliptique, nerveuse, virile, syncope... admirablement senti, mis en scène et interprêté par Michel Fau, aux côtés d'un excellent Michel Vuillermoz.

Perversité sexuelle à Chicago

D'après Sexual Perversity in Chicago de David Mamet

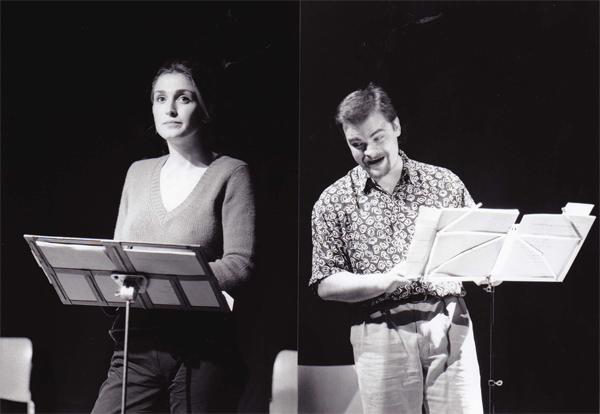

Création à Paris - Théâtre du Rond-Point (mise en espace) (2000)

Mise en scène Pierre Laville

Avec : Clovis Cornillac, Damien Bigourdan, Isabelle Candelier, Julie Gayet, Vincent Martinez .

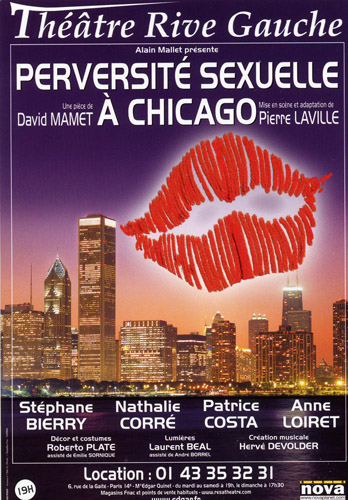

Perversion sexuelle à Chicago / Julie Gayet et Clovis CornillacNouvelle production à Paris - Théâtre Rive-Gauche (2004)

Mise en scène Pierre Laville

Décor et costumes Roberto Plate, musique Hervé DevolderAvec : Stéphane Bierry, Patrice Costa, Anne Loiret, Nathalie Corré.

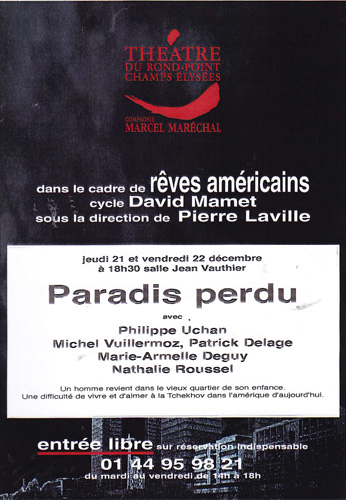

Paradis perdus

D'après The Old neighborhood de David Mamet

Création à Paris - Théâtre du Rond-Point (mise en espace) (2000)

Mise en scène Pierre Laville

Avec : Philippe Uchan, Marie-Armelle Deguy, Michel Vuillermoz, Nathalie Roussel, Patrick Delage.

Paradis Perdus / Michel Vuillermoz

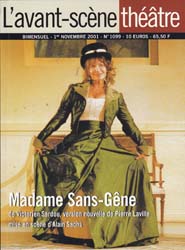

Madame Sans-Gêne

Nouvelle version d’après Victorien Sardou et Émile Moreau

Édition :

Avant-Scène

Création à Paris - Théâtre Antoine (2001)

Mise en scène Alain Sachs

Décors Guy-Claude François, costumes Emmanuel Peduzzi, musique Patrice Peyrieras.Avec : Clémentine Célarié, Philippe Uchan, Michel Vuillermoz (Alain Sachs) Frédéric Van Den Driessche, Manuel Durand, Philippe Béglia, Christophe Bouisse, Laurence Colussi, Catherine Griffoni, Cathy Bodet, Anne-Guersande Ledoux, Pierre Zaoui, Olivier Hemon (Alain Sachs, Patrick Laval), Patrick Delage, Laurent Meda, Yves Derlon. (7 nominations aux Molières)

Critique / Pierre Marcabru

"Qu'est-ce qu'un théâtre populaire ? Si on en croit Jean Vilar, c'est un théâtre civique, moral et pédagogique. Si on s'en tient à Antoine Vitez, c'est un théâtre élitaire pour tous. Allez savoir ! Un théâtre populaire ne serait-il pas simplement un théâtre qui plaît au plus grand nombre ? Si c'est le cas, Mme Sans-Gêne est un bon exemple de théâtre populaire. Les délicats feront la fine bouche. Qu'importe ! Victorien Sardou ne s'adresse pas aux délicats. Avant toute chose, il veut plaire, ce qui dans son esprit est synonyme de distraire. Il y a mille façons de distraire, et celle qu'il nous propose est sans façon, alerte, bonne tille. C'est de l'imagerie d'Epinal. On laisse la psychologie à la porte.

Sardou ne nous dit rien sur Napoléon, Fouché, la Maréchale Lefebvre et son époux, là n'est pas son ambition. Il se contente de dessiner à gros traits des personnages qu'il bariole très brutalement. Il veut qu'on comprenne tout très vite. Il s'en tient donc à deux ou trois situations qui lui permettent de tirer les ficelles, II le fait sans vergogne, mais avec une sorte d'innocence, II est à la fois rusé et naïf. Il joue franc jeu, bon argent. Les acteurs doivent en faire autant. Il n'est pas question ici de ronds de jambe. Il faut aller droit au but. A quoi s'emploie Clémentine Célarié.

Mme Sans-Gêne n'est pas une pièce, c'est un rôle. Si on a l'actrice pour entrer dans ce rôle, tout est sauve. Clémentine Célarié, de toute éternité, était faite pour être Mme Sans-Gêne. Elle y est chez elle, libre de ses mouvements, et sans la moindre affectation. D'autres, comme Madeleine Renaud, ont rêvé d'être la Maréchale Lefebvre. Mais c'était une comtesse de Marivaux qui jouait à la blanchisseuse. Je veux dire qu'elle était parfaite, mais pas tout à fait elle-même. Elle sentait ce manque et forçait un peu l'effet. A force de vouloir être peuple, elle devenait caricaturale. Presque vulgaire parfois.

Clémentine Célarié se contente d'être elle-même, simple comme bonjour, d'un naturel époustouflant. Elle ne compose pas, elle se présente telle que Dieu l'a faite. 11 n'y a jamais chez elle le plus petit soupçon de cabotinage. Elle n'est pas commune, elle est directe, elle est vraie, elle est gaie. Et d'une vérité sans apprêts. Elle pourrait nous cligner de l'œil, prendre ses distances, montrer son personnage du doigt comme le fait, à tort ou à raison, Philippe Uchan en Napoléon. Elle s'en garde bien. Elle ne prend pas d'assurances. Elle travaille sans filet. Elle est Mme Sans-Gêne comme elle pourrait être Mère Courage. Elle va de l'avant. C'est un vaillant petit soldat. Elle a de la solidité.

Rien ne peut se faire au théâtre, comme dans la vie, sans un peu de générosité. Clémentine Célarié en a à revendre. Générosité de cœur, générosité physique, cela convient au personnage. Elle a le don de sympathie, et par ce don elle s'impose.

On croit en elle parce qu'elle ne cherche pas à feindre. C'est une amie. On lui fait confiance, et on a raison. D'autres, Jane Sourza, Annie Cordy, Jacqueline Maillan, Arletty, se sont essayées au rôle. Elle seule a su le prendre au sérieux, et sans la moindre gravité, On lui doit une fière chandelle. Je pense que c'est ainsi que Sardou l'imaginait.

Bon faiseur, il n'avait qu'un défaut, il taillait grand. A la création, Mme Sans-Gêne durait quatre heures et contenait cinquante-six comédiens. Nous n'avons plus assez d'estomac pour digérer tout cela. Pierre Laville est donc passé par là, et, comme il le fait si bien, a su condenser ce monstre sans le réduire au squelette. Il reste de la chair.

Alain Sachs dans sa mise en scène hésite entre le premier et le second degré. Après l'entr'acte, il multiplie les gags, poussant Philippe Uchan vers le burlesque. La salle respire mieux, rit, et la pièce s'allège. Mais il y a comme un divorce entre les partenaires. Clémentine Célarié est alors un peu seule.

Victorien Sardou a écrit une quarantaine de pièces. De quoi se souvient-on ? De La Tosca pour Puccini, et de Mme Sans-Gêne. Ses comédies réalistes ont fait long feu et ses fresques historiques, Thermidor, Théodora, Patrie !, sont à jamais englouties. Souvent la renommée posthume d'un auteur tient à un fil. Rostand, Dumas fils doivent leur gloire à Cyrano de Bergerac ou à La Dame aux camélias. Ils ont donné naissance à un personnage, et ce personnage les quitte pour courir le monde. C'est leur commis voyageur. On a oublié Victorien Sardou. Il n'y a plus que Mme Sans-Gêne à parler encore de lui."

Tournées en France et pays francophones Tournée Pascal Legros (2003)

Reprise 2011 pour France 2 au Théâtre Antoine

Réalisation Dominique Thiel

Avec : Clémentine Célarié Dominique Pinon Pierre Cassignard Jean Pierre Michael Philippe Uchan Olivier Hémon Pierre Zaoui Christophe Bouisse Philippe Beglia Laurent Méda Laurence Colussi Catherine Griffoni Cathy Bodet Tatiana Gousseff.